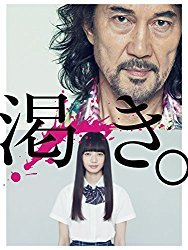

「渇き。」(2014)

監督

中島哲也

キャスト

役所広司(藤島昭和)、小松菜奈(藤島加奈子)、妻夫木聡(浅井)、二階堂ふみ(加奈子)、橋下愛(加奈子)

「天才/TENSAI」と馬鹿は紙一重などとよく言うが、同じボインを孕んだ「変態/HENTAI」は馬鹿とは程遠い場所にある真面目さと同義語であり、誰しもが持っている潜在的変態指数は真面目を演じるその表象の力の入れ具合との比例関係にあたり、最大限度の緊張感まで弓を張り放つ瞬間の爆発力こそ変態指数がMAXに達する瞬間なわけなのだが、その反発指数を最大限まで引き上げることの出来る人間、つまりは糞真面目を徹底的に演じることの出来る人間こそがいわゆる変態なのであって、そう言った人種のことを我々は「むっつり」と呼ぶ。

嫌われ松子の現場にて中谷美紀に女優を辞めろとまで言い放った中島監督は、仕事場は緊張感がなくてはならないという考えの持ち主であり、おそらくその現場での徹底した真面目さ故に「むっつり」人種であると推察でき、下妻物語(ロリータ)、嫌われ松子の一生(カインとアベル)、パコと魔法の絵本(病院、隔離世界)、告白(懺悔、復讐)、とテーマや作品を見る限り、中島監督はアンダーグラウンドに対する「むっつり」人間と言える。(後で述べますけど中島監督は明らかに大衆性を装っているという意味でアンダーグラウンドというタームを持ち込んでいる。)

さらに過去4作品をみると、例えば下妻での深田恭子の決闘シーン(ロリータ×暴力)やパコでの役所広司のアヤカウィルソンへのビンタ(幼児虐待)など、瞬間のエロス/物語の頓挫が垣間見えるという点で作品自体が「むっつり」という構造を持っていて、その「むっつり」を支える表象的真面目さというものがその色彩感覚や映像の切り取り方などのセンス/大衆的(これも後に述べます)であり、その技量の高さが「むっつり」を支える支柱の役割を全うしていることによりそのシーンは数字では計算出来ない飛距離の快楽をまとっていた訳ですが、本作においては全くそれが垣間見えないとう事態が起きている点で失敗作となってしまった。

---「変でいいです、やりすぎて下さい。と言い続け、自由に楽しんで役を演じてもらいました。」---

顔のアップの多様が目立つ本作においてそれが意味するものは過去の作品で見られた丁寧な画角の排除であり、エネルギッシュな俳優達の顔を撮りたかったという意図(シネスコでそれをやるという一種の暴力性)と上記のような発言(現場に置ける意図的な真面目さの排除)からも分かるようにそれは真面目さの排除なわけで、「むっつり」がもつ裏の顔/一瞬の変態性を118分間持続させることで過去の作品に見られた現場/作品自体の「むっつり」構造は姿を眩ましている。短距離走と長距離走において「走る」という概念ではなく「動作時の身体特徴」というカテゴライズに分けると全く別の競技になってしまう(使う筋肉、動かし方、体つきの違い)ように、まるで過去の作品とは別競技な映画である本作は、短距離から長距離への競技変更に対する対応が未だに出来ておらず、短距離の走り方で長距離を走り抜いてやろうという無謀さがそのあまりの無謀さ故に致死量に至らずに失敗作という名の成功をもたらすのか、あるいは未経験故に未発見であった潜在的長距離ランナーとしての才覚の目覚めによる大成功ならば幸い、本作はそこまでの奔放を演じきることもできず、またその才覚が目覚めることもなかった点でこの作品は過度な筋肉痛を起こしてまった。

と、ここまで皆様に説明不足故に誤解を招きかねないことをつらつらと書き記してしまいましたのでその誤解を解くためにも言っておきますが、説明的な引きのカット、色彩感覚や画角のセンスが「真面目さ」で、大胆なアップが「不真面目さ」といういささか予定調和な結論を急いでいるわけではなく、これは中島監督だからこそ当てはまってしまう図式なのであって、決して一般論などという大それた名目に沿っているわけではございません事をご了承頂いて、ご了承頂けました方だけに以上の事にも触れつつこの先を読んで頂きたく思います。そうすれば前述の意図が分かるでしょう、とエセ江戸川乱歩風(モノマネのモノマネという意味です)な意味深な言葉を添えて読者を引っ張りたい意図がみえみえな構造に犯されつつも先を急ぎましょう。

「シリアスになり過ぎず、あくまでエンターテインメントとしてこの時代錯誤の藤島という男の暴走を描きたかったんです」

かつてCM界の巨匠とまで謳われた中島監督は故にエンターテインメント界という出自を持っている監督であり、ぶっきらぼうな職人肌的存在感を示す現場での真面目さとは反対に作品自体の真面目さはそのエンターテインメント性(ポップ、サービス精神)によって支えられているという転覆が常におきている。そして間違いなく中島監督はこのエンタメ性に関する天賦の才覚があり、色彩感覚、画角の切り取り方はまさしく「大衆ウケ」(意図して出来る範囲をこえた才能)を裏付けに天才的と言えるわけです。

ドラッグ、暴力、イジメ、などのテーマを好んで繰り返すのはおそらくそのエンタメ性故であり、いわゆる大衆からの距離が遠い題材を選ぶ事により産まれる表層とのギャップが中島監督をささえる「むっつり」だった。で、上記の発言(暴力をエンタメとして描きたいという意図)をまっとうに信じた熱心な信者は、「え?暴力をエンタメで描くの?今まで通りじゃん!」てなっちゃうんですけど、やはり作品を見る限り大衆性/エンタメ性はそこにはないように見えるのだ。

ではここでいう「エンタメ」とはなんなのか。

作品後半、藤島と浅井が向かい合うシーンで流れる70年代の音楽、突然の衝突、その車の車種はグロリアであり、「タイトルバックにあえて古くさいB級映画のパロディのような手法を取り入れてみたりもしました」という発言。そう、映画好きのあなたならもうお分かりでしょう。以上からも分かるようにそれは90年代の映画を多少なりとも通過してきたものに生まれる一つの病理的等式「暴力+エンターテインメント=タランティーノ」が現れる訳なのだ。

その等式が成り立たないままなんとなしに成り立っているという点でこの等式は非常に病理的であるので、タランティーノは決してエンタメなんかとはかけ離れた存在だし(キルビルなんかは本作と同等の失敗を犯しているように思われる点で非常にタランティーノ的ともいえなくもないが)それ故にこの映画的エンタメのはき違いは結構痛い。

マルケスの言葉をおかりできるなら「虫食いだらけの過去帳」になってしまった本作は、その出発点からのはき違いによって成功を目論んで失敗してしまった映画であるのだ。

それにしても僕が思わずこの映画を見に行ってしまったのはヒロインを演じます小松菜々氏のスチール写真が非常にすばらしかったためで(映画ではそんなに映えなかった印象ですが)もし彼女が全く映画に出なかったらという不毛かつ蠱惑的な妄想をしつつ映画館に向かってしまったわけです。