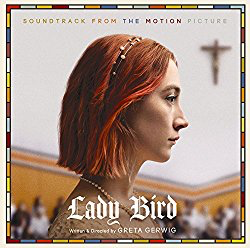

レディ・バード(2017)

監督

グレタ・ガーウィグ

キャスト

シアーシャ・ローナン(クリスティン・マクファーソン/レディ・バード)、ローリー・メカトーフ(マリオン・マクファーソン)、ルーカス・ヘッジズ(ダニー・オニール)、ティモシー・シャラメ(カイル・シャイベ)

世紀のコメディエンヌの誕生をシアーシャ・ローナンに託してから幾年の年月が経ち、ようやくこの映画でその片鱗が見え始めたような気がしている昼下がりの情事。僕は映画の中で一人逸脱していた彼女を思い出し、イヤラシイ笑みをマスクの下に隠しながら歩いている。

シアーシャ・ローナンという女優を横目で追い続けて数年が経ち、2015年以降の「激太り」を経て僕の中で確信的なものが顕在的になり始めた。彼女は「イタイ女」の役を見事に演じることができるコメディエンヌとしての素質の持ち主なのだと勝手に甘い幻想を抱いていたのは、彼女の演技力どうこうという問題ではなく、彼女の持ち合わせる演技論のへったくれでもなく、ただ単に彼女の肌ツヤや顔の作りという造形的なものによる。

しかし、この手のコメディエンヌの成功(名声を得るという意味ではない)は決して簡単なものではない。それは、「イタイ女」を演じることのできる女優の必要条件が、「自分自身がどう見られているかという客観的視点」という俳優にとって重要な能力の欠如にあるということによる。つまり「本当に面白い人間は、面白さの構造を知らない人である」という芸人論に通ずる。そして僕は、彼女がこの必要条件を十分に満たしていると思っている。

危険なアナライズと知りながら日本で例えてみるならば、小林聡美という女優をシアーシャ・ローナンの極北として例に出したい。彼女は頭が良いゆえに、「イタイ女」を演じることでオーディエンスに与える自分の姿を客観的に想像できてしまい、しかもその「感じ」が見えない粒子となってオーディエンスへと空気感染し、「イタイ女」を演じることを自覚している「イタイ女」という二重構造へと深入りしてしまう。スクリーン上に滲んだその二重構造は、「女優の素」の部分を伝達意図として我々に伝えることで、映画の物語を常に排除し続ける。「イタイ映画」の誕生だ。つまり、彼女はコメディエンヌとしての自分を自分の中で確立してしまっているのだ。

だから僕はシアーシャ・ローナンというコメディエンヌが、ジャンルは違うといえども日本人タレントのリカコに近い存在だと認知している(もちろん、スクリーン上に収まるタレント性という意味では、天と地ほどの差がある)。つまり、そのイタさ(コメディエンヌであるということ)を自覚していないがために(バラエティ上でのリカコは、自分のイタさを自覚していない)、「女優の素」と「キャラクターの素」が並列することも二重構造化することもなく、美しいレイヤーとして重なり合い、彼女を平板なスクリーンから逸脱させるのだ。そしてこの映画において、シアーシャ・ローナンを見事に逸脱させたのは、間違いなく衣装によるものだった。

「気まぐれな、大きな物語の消費者」

2002年のカリフォルニア州サクラメント。その時期にそこで育った監督のグレタ・ガーウィグ(彼女自身がコメディエンヌでもある)の自伝的映画である今作は、彼女がNYに進学する前の一年間の受験期間を描いた作品。

この映画の中心で物語を駆動させているのは、間違いなく2002年のサクラメントという場所であり、モードの黒船としてファストファッションが各地に来航し始めていた時期でもある2002年のサクラメントには、「H&M」と書かれた看板は一切なかった。そんなこともあって、この映画には一切ファストファッションは出てこない。そこは、良くも悪くも嵐の到来を待つ静寂に包まれた場所という実に不気味な場所であり、そんな「不気味な場所」には革命前夜の最後の光のような強い現象が立ち現れるものなのだが、レディ・バード(シアーシャ・ローナン)は間違いなくその光としてこの映画に定着している。

この映画を観劇していてまず覚える違和感は、彼女のコスチュームから時代背景が全く読み取れないということ。設定は2002年。しかし、彼女の着ているコスチュームからその時代設定を読み取ることは不可能に近い。なぜなら彼女は、50s〜90sにかけてのファッションを気まぐれに脱着しているのだ。もしもファストファッションをデータベース消費とアナライズしてみるならば、この映画でのレディ・バードは「気まぐれな、大きな物語の消費者」と言える。

Nudie’s Rodeo Tailorsを着こなし、「俺たちには明日はない」(1967)のフェイ・ダナウェイさながらのベレー帽を被ってみたり、80年代風のボディコンシャスを試着したりもする。ビキニ・キルのキャスリーン・ハンナ、ジーザス&メリーチェイン、ザ・パステルズをすら取り入れて、レディ・バードは一人物語から逸脱していく。

「なんでスターのようにならないの」

いつも憧れの目でモード雑誌を読みあさっていたレディ・バードは、試着室の前の全身鏡の前で自分の姿を見ながらそう呟く。しかし、実際には彼女は映画の中の人物なのだ。なのにもかかわらず、このセリフが僕に訴えかけてくるものがあるのは、「容姿端麗で演技が上手な主役級の女優」が吐いたセリフではなく、「綺麗ではないが演技は上手な演技派女優」が自己陶酔するためのセリフにもならずに、彼女のコメディエンヌとしての素質(上記に挙げた「イタさ」)が見事に花開いた瞬間のわずかな囁きだったからだろう。

とは言え、まだまだシアーシャ・ローナンはやってくれるはずである。それにしても、レディ・バードと母親がいつも行く大型婦人服量販店の内装が実に良いと思ったのは僕だけだろうか。